·您现在的位置:首页 - 正文信息

正文信息

复发性流产的病因治疗——宁波华信医院专家诊疗的经验

作者:华信医院 发表日期:2018-02-11 来源:华信医院

复发性流产,又叫习惯性流产。发病原因非常复杂,既可能是单一因素导致,也可能是混杂的多因素导致流产。病因主要有遗传因素,生殖道解剖结构因素,内分泌因素、精神因素、药物因素、营养因素及不明原因的复发性流产。现在对它的主要的诊疗方法分述如下:

1、染色体异常。染色体异常目前尚 无理想的治疗方法,其中仅一部分患者可以找到发病原因。对于染色体核型异常者的多复发性流产,应当接受专业的临床遗传咨询和检查,如由药物所致、饮食污染、电磁波污染,应当尽力避免暴露于上述危险因素中。提供妊娠预后的分析,产前诊断的选择。如进行胎儿绒毛染色体检查、血甲胎蛋白(AFP)检测或四维彩超及羊水检查,发现异常者应及时终止妊娠,有相关异常核型者,建议进行植入前胚胎遗传学筛选(PGS)或者用供精或卵子体外受精等辅助生殖技术。

2、生殖道解剖结构异常

对于没有临床症状的子宫畸形患者,不需要特殊处理,对于有子宫畸形的复发性流产者,在排除其他可能导致的复发性流产外,可施行子宫矫形术。

(1)子宫纵膈:可在宫腔镜下子宫纵隔切除术。术后的自然流产率可由术前的89.1%下降到术后的 8.2%,手术有显著效果,术后放置节育环,同时口服补加乐,加服黄体酮。

(2)双角子宫:可行双角子宫的子宫融合矫形术。有报道术后活产率明显提高,流产率下降。但也有学者提出不同意见,认为术后治疗双角子宫不值得推荐,认为妊娠率改善不明显。

(3)双子宫:目前没有确切证据表明双子宫与复发性流产有关,一般不需要矫形手术。

(4)子宫肌瘤:文献报道浆膜下肿瘤直径达到5-7㎝才会影响到生育结局,壁面肌瘤直径<5㎝,没有侵占到子宫内膜也可以认为对生育相对无害。粘膜下的肌瘤>2㎝者可在宫腔镜下行肌瘤切除者能明显改善妊娠结局。

(5)宫腔黏连:宫腔镜下分离轻度黏连,术后妊娠率超过90%,宫腔黏连用宫腔镜下黏连分离术是治疗黏连的主要方法,术后即刻放置宫内节育器,口服大剂量雌激素和孕激素,连续三个周期。也有用双腔单囊管宫腔内留置玻璃酸钠或使用cook子宫球囊支架,也有用干细胞注入,这些方法均在继续观察中。

(6)子宫颈功能不全:是晚期流产的主要原因,用宫颈环扎术使足月分娩率从26%上升到63%,宫颈环扎术一般在孕13-16周行预防性环扎术,或在继往流产孕周前一周进行。术后可用宫缩抑制剂,如黄体酮、硫酸镁、消炎痛、心痛定、利托君、阿托西班等,达到孕足月37周可拆线。

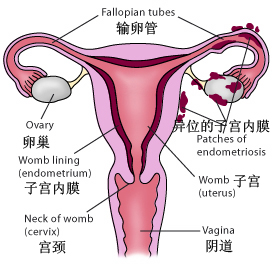

3、内分泌治疗。分泌异常导致的流产,主要是对因治疗。黄体功能不良者,黄体期补充黄体或肌注绒促(HCG),多囊卵巢综合征者,减肥,抗雄激素,口服二甲双胍 。高泌乳素者口服溴隐停,甲低或甲亢,口服优甲乐或丙基硫氧嘧啶,内膜异位症者,使用Gn Rh-α类制剂,内美通或腹腔镜手术,术后促排卵助孕或IVF-ET(试管婴儿)。

4、感染治疗。 对感染者可选择敏感抗生素治疗,如支原体或衣原体感染,可用多西环素,或美满霉素,或阿奇霉素治疗,弓形虫感染,可用乙酰螺旋霉素治疗,病毒感染,可用阿昔洛韦等抗病毒药治疗。

5、免疫治疗。(1) 自身免疫异常的治疗,尤其是磷脂抗体阳性者,宜用小剂量,短疗程,个体化的免疫抑制剂和抗凝疗法,包括口服阿司匹林,或合用强的松,地塞米松,单独使用低分子肝素,或合用拔尼松,大剂量免疫球蛋白。甲状腺抗体异常治疗,可用免疫球蛋白被动免疫治疗,用药至10到12周,妊娠成功率达75%,用药至妊娠孕26到30周,保胎成功率95%。对于临床甲减或甲减危像,甲状腺炎者,可孕早期就开始口服优甲乐,可纠正甲状腺储备功能不足,明显降低流产率。还有用免疫抑制疗法,应用强的松与阿司匹林治疗,妊娠成功率约为84.6%(2)同种免疫异常治疗:封闭抗体缺乏,也是常见的流产原因。主要治疗方法是淋巴细胞免疫治疗,免疫球蛋白被动免疫治疗和中医药治疗。淋巴细胞免疫治疗在妊娠前及妊娠后间隔2到3周一次,每疗程4次。(3)NK细胞升高:NK细胞数量升高和毒性较强的治疗,宜选择静脉滴注免疫球蛋白被动免疫治疗。免疫球蛋白治疗方案有孕前和孕后治疗。

6、血栓前状态治疗

抗凝治疗是公认的治疗血栓前状态的有效方法,主要选择抗凝剂、阿司匹林和低分子肝素。合并自身免疫抗体异常者,同时口服强的松。血栓前状态患者,一般妊娠前服阿司匹林,妊娠后停药,改用低分子肝素预防剂量,也可选择妊娠后阿司匹林与低分子肝素联合用药,用药时间从早孕开始,那屈肝素4100u/d,下腹部皮下注射,用药期间,定时查血D-二聚体,APTT和血小板。到终止妊娠前24-72小时停药。对磷脂综合征者,低分子肝素联合免疫球蛋白可获较好的保胎效果。

复发性流产一般为多因素所致,孕前应根据病因选择个体化治疗,治愈后再考虑妊娠,孕后根据流产原因和孕期各项指标,采取综合保胎措施,如孕酮和HCG治疗,免疫抑制剂治疗,抗血小板聚集治疗,血栓前状态治疗,免疫球蛋白被动治疗和中医药治疗等。